老屋傍山而建,土墙青瓦,花栎木门窗。砖石根基,土坯墙体,墙上架梁,梁上横檩,檩上钉椽,椽上覆瓦,房顶叠脊。老屋建于八十年代初。瓦沟里渐渐长满了青苔,墙壁上的石灰大部分已经脱落,两扇笨重的栎木大门也是油漆斑驳,绽开一条条深深浅浅的裂缝。

老屋四面环山,海拔较低。这里土脚深厚,阳光充沛,柴方水便,单家独户,与人无争。门前坡上是楼梯一样层层叠起的梯田,田边长着粗壮的树木。屋东头是用茅草盖就的猪栏。屋西头一股泉水四季清澈常年不干。几条小路曲曲相连,高高低低,弯弯折折,在光阴中不断生长,不断延伸。雨后,在门前看云雾缭绕中若隐若现的远山,一切是那么诗意,那么美……在物质极度匮乏的七十年代,为了能让一家人吃上饱饭,父母亲拉扯着我们姊妹四人离开热闹的村庄,举家搬迁到边远的山洼里搭棚暂居。

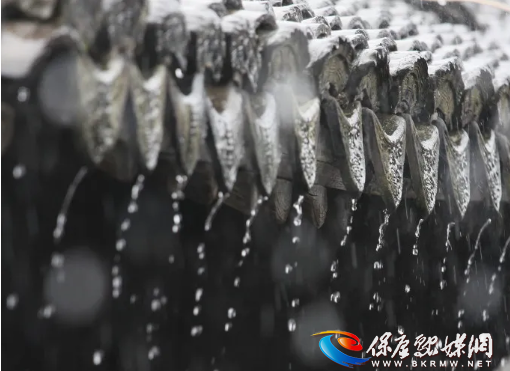

小时候我很贪玩,一次玩火点燃了厨房的茅草,是母亲拼命拆掉了半间茅屋,才幸免了那场火灾。在生产队当会计的父亲回家看着被烧的惨不忍睹的茅屋,决心建造瓦屋。在打墙师傅的号子声中,老屋一天天增高。瓦匠师傅们也忙着踩泥制瓦,在熊熊烈火的熏烧中,一窑窑青砖小瓦应运而生。屋一间,瓦三千。瓦是房子的斗笠和蓑衣。匠人师傅把成千上万块瓦片密密匝匝挤挤挨挨结实有序连成一体嵌在椽子上。不怕风、不怕雨。老屋建有一层隔楼,粗木横檩,用麻绳将竹条排密编牢铺在上面,用来堆放玉米、大豆、小麦、土豆等农作物。房坡约四十五度,瓦垄间有空隙,便于通风,楼上的粮食即使被雨淋了也不容易腐烂。房顶末端越过土墙伸到屋外的部分叫屋檐,它的作用不只是美观,主要是保护墙体和门窗不被雨淋水浸。大多的时候,屋檐是无言的,只有雨点把瓦片敲打出动听的歌谣时,屋檐才会垂下无数绺水帘。雨停了,但屋檐的滴水不停,雨水沿着瓦沟一滴一滴滴下来,滴出大山的幽静,滴出农人的希望。

屋檐下,是凡夫俗子的烟火人家。屋内,是老婆孩子热炕头的快乐时光。火房里的椽子很黑,黑的油光发亮,因为天长日久,烟熏火燎,有的地方可以滴下油来。檐下,燕子在这里衔泥筑巢,还有其它一些不知名的鸟雀在椽子与墙壁之间的空隙处藏身孵卵。清晨,一声声清脆悦耳的鸟声将我叫醒。墙壁上,红火火的辣椒,金灿灿的玉米,白生生的大蒜瓣,是老屋四季的色彩。老屋是我儿时快活的源泉。夜深人静的时候,一家人围坐在火坑边取暖,细细的火苗伴着些许的黑烟,袅袅的飘向屋顶。父亲总是坐在小桌旁,吞云吐雾地抽着他的旱烟。橘红色的火光照着父亲古铜色的脸颊,额头上密密的皱纹一道道舒展开来,我感觉这时是父亲最快乐的时刻。

如烟的春雨,如注的夏雨或潇潇的秋雨,将吸足了水分的青瓦织进一片雨幕中。老屋在阳光、雨水、风霜的静默中,慢慢变成岁月老去的颜色。父母已经搬离了老家,住进了钢筋混凝土的新房。刚搬进新房的时候,父亲总是忘不了老屋。一有空,父亲总是回到老屋拾掇拾掇,修修捡捡,把老屋打扫干净。每次回来总是把老屋的家什带一些回来。自父亲患冠心病后,老屋再也无人打理。再回鄂西北老家林川,眼见之处是精准扶贫让昔日贫穷落后的旧貌变新颜。往日坑坑洼洼的泥巴小路变成了宽敞的水泥硬化路面。一栋栋装修漂亮的小洋楼错落有致。青山、绿水、小洋楼构成一道道靓丽的风景。勤劳善良的乡亲们脸上洋溢着幸福的笑容。

我沿着荒芜的小路回到老屋,到承载我儿时梦想的老屋转了转。因为年久失修,老屋后半部分墙体在雨水的浸泡下已经坍塌,只剩下大门的前半部分屹立在哪里。我回家给父亲说,老屋的墙倒了。父亲听了眼角上扬,嘴巴动了动,像是想说点什么,但最后什么都没说。沉默许久后,父亲重重的叹息一声,那是父亲对老屋难以割舍的情怀。